禪宗載了這樣一個故事。

一位公差押解著一位和尚去往遙遠的發配地。這位公差一路非常負責,每天清點隨身的四件物品:包裹、公文、和尚、自己。

一天夜里,犯人找到了機會,將公差喝的酩酊大醉。他把公差的頭髮給剃光了,把自己的袈裟脫下來,給公差裹上,趁黑夜逃跑了。

天亮之后,公差跟往常一樣清點物品:包袱、公文都在,和尚找不著了,一摸自己的頭,又看見自己身上穿著的袈裟,恍然大悟,和尚也在嘛 !

這三樣東西都在,反反復復尋找自己,沒找著。「和尚在,自己去哪了?」公差一路辛苦負責,結果卻把自己搞丟了,自然也就無法前行交差了。

故事雖短,卻引人深思。

現實生活中,你是不是也經常忙,忙于各種事務,忙到焦頭爛額,以至于忙丟了自己。

我們每天忙這忙那,一刻不得閑,卻沒有意識到,不知不覺自己已經把別人換成了自己,靈魂失了真正的家園。

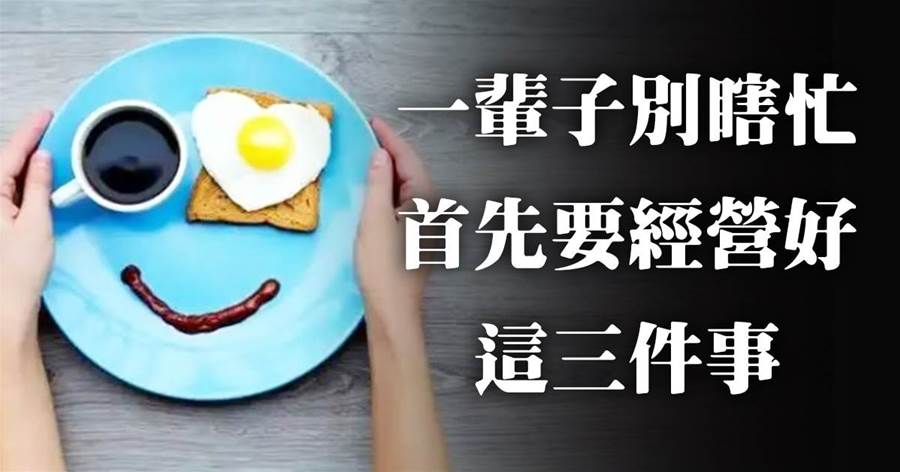

把忙字分開看,忙為心亡。人這一生真的太短,千萬不要瞎忙,要經常停下來,靜下來,讓靈魂跟上來。

不是所有的事都值得做,不是所有的人都值得交。人的精力是有限的,被無用的雜事占據,有價值的、光明的東西便進入不了自己的生命。

舍得舍得,人生有舍才有得。抓住應該抓住的,舍棄應該舍棄的。學會取舍,懂得進退,開合有度,這是人生的第一必修課。

一輩子不要瞎忙,首先要經營好這三件事,才是最靠譜的努力。

照顧好自己的身體,這是生命能量的根基。

身體是靈魂居住的房屋,是你體驗神圣生命的生機載體。你有責任打掃它,加固它,光明它,讓它可以持久地服務于你,幫你完成人生的任務。

身體沒了,一切都沒了。能讓你穿越風雨人生,能為你承受壓力,能讓你生機渙發,你有什麼理由漠視它,慢怠它?

無論何時,都要好好吃飯,用干凈充滿能量的新鮮食物供養它。特別是當你面臨人生低谷與磨難時,第一要務就是好好吃飯,蓄積力量,待機而發。

我們所熟知的東坡先生,即使面對困境,跌入谷底,也仍然笑著面對,用心對待自己的每一餐。正是人們嘴里所謂的「吃貨」詩人,其中蘊藏著東坡對生活、對人生的核心態度:善待自己,豁達開朗。

被貶黃州,仍不忘研究美食,親自動手完成了自己的「東坡肉」,還賦詩紀之:

凈洗鐺,少著水,柴頭罨煙焰不起。待他自熟莫催他,火候足時他自美。黃州好豬肉,價賤如泥土。貴者不肯吃,貧者不解煮。早晨起來打兩碗,飽得自家君莫管。

當時大家不肯吃、不會吃的豬肉,蘇坡先生買來,用干干凈凈的鍋盛上,燃上柴木、雜草,小火慢燉,然后耐心等待肉自己慢慢地熟,呈現出自然的美味。待美味出鍋,細細享用,身心的疲憊頓時灰飛煙滅。

饑了食,困了眠,身體有需要就要認真地對待。好好吃飯,從食物中汲取能量。好好睡覺,在放松中恢復生機。這些簡簡單單的動作,恰是人生最好的修行。

你自己對待自己的身體,身體就怎麼對待你。

教育好自己的孩子,這是生命能量的傳遞。

人生最大的失敗,莫過于教育子女的失敗。同建功立業相比,孩子教育的成功更能令人感到持久的滿足,因為這是生命最好的延續。

那些看似光鮮的人生,常常會被不肖的子孫的行為輕易擊碎。其中的痛苦,是無盡的悔恨。年輕時多花些心思在孩子身上,這才是真正靠譜的投資。

一代名臣曾國藩,是非功過,眾說紛紜。

但從家族延續的意義上,大部分人承認他是成功的。

他制定了曾氏八本家訓,包括早起、止語等做人道理,讓子孫嚴格遵守,其中深意,讓人敬佩。

讀古書以訓詁為本,作詩文以聲調為本,事親以得歡心為本,養生以少惱怒為本,立身以不妄語為本,居家以不晏起為本,居官以不要錢為本,行軍以不擾民為本。

曾國藩一生在孩子教育上下的功夫成績顯著。兩百多年來,曾氏家族「長盛不衰,代有人才」,在中國歷史上實在是罕見,堪稱中國家族史上的一大奇觀。

曾氏家族綿延十代,至今沒有出現過「敗家子」,共出有名望的人才240余人,有近兩百人接受了高等教育,眾多留學歐美或日本等國,構成了一個名聲遠播的華夏望族。

孩子是生命的貴人,他讓你有機會體驗到生命的完整。人的一生,不可能都轟轟烈烈,平凡中也可以有生命的價值。舍棄不必要的社交,放下不重要的雜事,花點時間陪伴孩子一起長,這是人生正事。

告訴孩子與人為善,同時多一點處世智慧。教育孩子學習知識,同時多一點生存技能。傳承孩子民族文化,同時多一點家的觀念。

你年輕時在孩子身上正確的付出,未來一定會回報你一個寬心的晚年。

覺悟好自己的生命,這是生命能量的爆發。

人,能力有大小,出身有差別,一生做出的成績不同,但在生命覺醒這個意義上,

大家都是平等的。吃飯是為了活著,活著不單單是為了吃飯。每一個人,無論貴賤,無論高低,都有權利去追問自己生命存在的價值與意義,也都需要面對「我是誰」、「我從哪里來」、「我要去哪里」這樣的內在自我拷問。

而這一切,不需要向外,只需內求。正如心學大師王陽明所說:吾性自足,不假外求。

被貶到艱難兇險的龍場,一度失去生活的勇氣,但這樣的念頭稍縱即逝。王陽明覺這個時候,越是艱難處,越是修心時,自己關于生命的體悟此刻是最好時機。

白天,他照顧生病的仆人隨從,給當地居民講書。晚上,他躺進山洞里的石棺,靜悟心學。

在惡劣的環境下,王陽明不忘時常靜坐,思考自己苦苦追尋的圣賢之道,「如果圣人處在這種環境下,會怎麼做呢?」 終于在一天夜里,他大徹大悟,「圣人之道,本心自足!」

我心光明,萬物生。絕境對于王陽明來說不再是一場磨難,而是人生的一種醒悟和升華,成為生命中最閃亮的那束光芒!

每一個人,本質上都是孤獨的。你要享受這份孤獨,在自己的心靈深外修籬種菊,讓生命開出燦爛之花。

既然活著只有一世,就是別太浪費自己的精神,讓它盡可能地酣暢淋漓,盡可能地遼闊高遠,努力地追求自己獨一無二的價值與使命。

當夜深人靜的時候,一個人靜坐冥想,身心歸位,與天地合一,高我的很多能量都會自動涌現,自然凝聚,引導你走向更開闊的時空。

人生最大的浪費,莫過于對生命覺悟的漠視與等待!

聽風,觀花,看雪,賞月,平和喜悅地活在當下,就是對自己生命最好的善待。

元代的石屋曾寫過一首《山居詩》,勸人珍惜當下:

過去事已過去了,未來不必預思量。只今只道只今句,梅子熟時枙子香。

過去的事就那樣隨風而散吧,不要將它時時刻刻思量在心頭;未來的事也不要過早的去思索,誰知道未來是怎麼樣的?當下就說當下的話吧,嘗一口新鮮的梅子,聞一聞清香四溢的枙子香,人生大概如此吧。

是啊,心無定所,掛記著過去,思慮著將來,常常使我們心浮氣躁,心不在焉,以至于錯過當下生活的許多美好。

春天你欣賞百花,秋天你抬頭望月,夏天你靜心感受涼風,冬天你歡喜雪中漫步。把心放在今天,念念不忘,時時刻刻都是最美的風景。

雖然我們做不到全然放下,但最起碼每天要給自己留出一點時間去理順、去舍棄不必要的心頭牽掛,打開心靈的開闊空間,以開啟更多的人生意義探尋。

抓住應該抓住的,把當下該做的事做好,這是對自己生命最好的尊重!